文|新浪专栏 品图 阮义忠

“摄影家彼此之间最常听到的抱怨,一个是欠缺‘能让自己全心投入’的案子,另一个就是‘能做自己想做的事’的赞助太少。不过也有少数的摄影家——有些是运气好,但大部分都是靠决心和某种程度的自我牺牲——想方设法将一个主题专注地拍上几个月甚至几年,其坚持足以列名摄影媒体的光荣榜。这样的投入常见于摄影以外的其他艺术形式,而摄影特具的快速表达和可及早获得报偿的可能性,是祸也是福。”

这段深得我心的话,出自《摄影家》杂志的英国顾问,资深摄影家、评论家、编辑布莱恩坎贝尔(Bryn Campbell)。

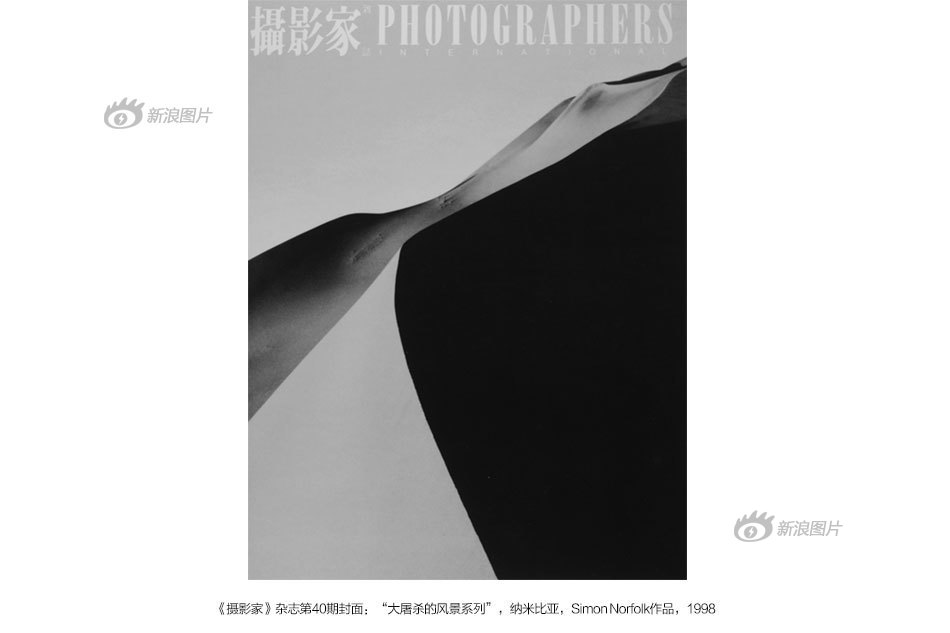

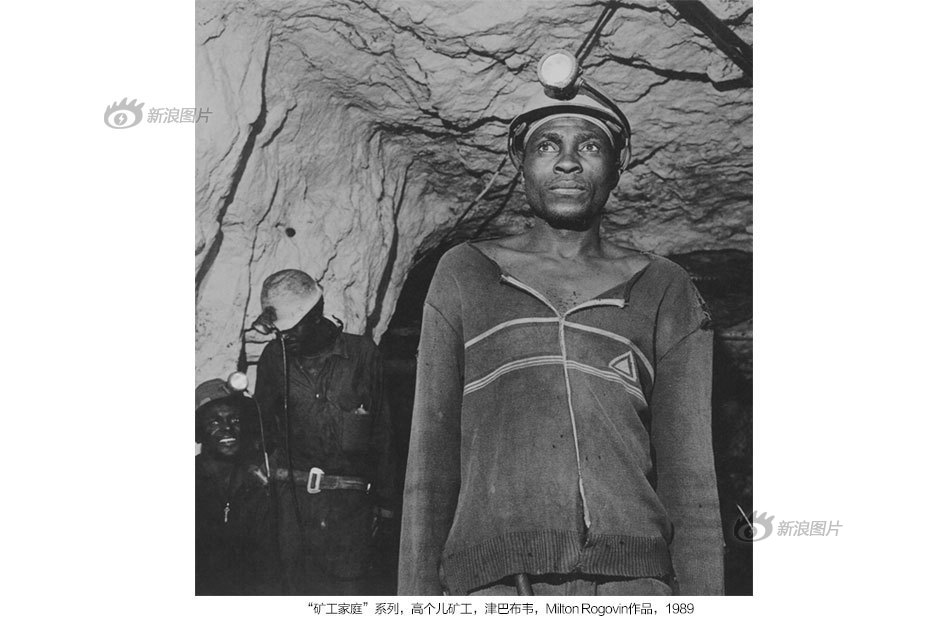

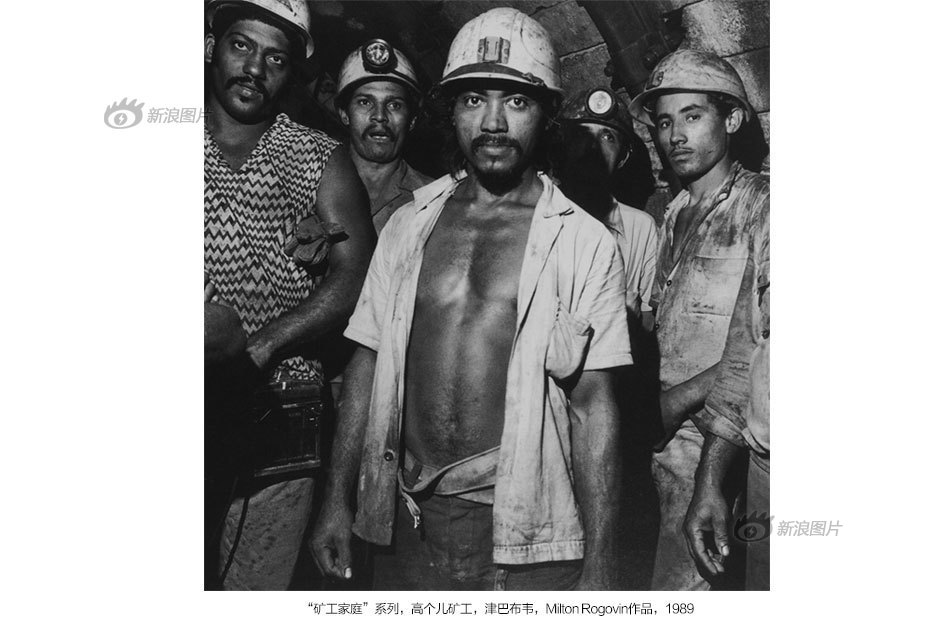

在第40期杂志(1998年10月),我们介绍的六位摄影家都是人文摄影的耕耘者:拍印度音乐的西奥多沃杰、拍全球矿工家庭的米尔敦罗高文、拍孟加拉国风化区女性的席萨德诺拉尼、拍古巴的艾瑞克杜索、拍大屠杀风景的西蒙诺福克,以及长年投入记录英国乡间生活的詹姆士拉维里尔斯。

布莱恩坎贝尔写的关于詹姆士拉维里尔斯(James Ravilious)创作之路的文章,应能让有志耕耘人文摄影的朋友得到启发;尤其是同样资源不丰,,且一切必须从零开始的人。

“詹姆士拉维里尔斯的双亲都是艺术家,自己也读艺术并担任绘画老师,起初只是把摄影当成素描的工具,直到1969年参观了卡蒂-布列松的摄影展。

‘我简直呆住了。直到那一刻,我才知道摄影可以有这样的层次。’

结婚后,他与妻子于1972年从伦敦搬到她的出生地德文郡,在那儿的毕佛艺术中心教授木雕及油毯切割,又更进一步负责起为北德文郡的风土人文建立一个照片档案的重任。一项兼职工作,后来却发展成投入十七年的拍摄计划。

拉维里尔斯可以拍摄任何吸引自己的事物,也可以视情况来扩展基本概念,不过这一切都必须在很少的预算下进行。他发现最好的做法是将工作重心放在以毕佛为圆心的半径十里之范围内,一共是三个镇和大约三十个村。他很快地把那些最受到变化威胁的景色和事物记录下来。他所感兴趣的是去捕捉日常生活中自然发生的琐事,而不愿设计照片。他发现35mm的相机最适合这项工作。

当地居民非常合作,经常举行的幻灯片欣赏会也激起了他们对这项计划的兴趣。拉维里尔斯收集并影印了一些照片,都是这个小区感兴趣并且具历史意义的。如今这些照片都成了毕佛档案很重要的一部份。

他的摄影都是自己学来的,借着随时听取他人的意见,不断改进自己的技巧。在如此孤立的情况下,还好他认识了正在附近进行类似计划的克里斯查普曼。两人得以彼此分享技术信息并互相支持。技巧的精进带给他信心,也使他更能掌控照片的美感。

他很少拍彩色照片,曾说:‘彩色不够深刻,虽然它比黑白照片更需要技巧。我觉得彩色只是让照片更漂亮,仅此而已。如果你想操纵彩色影像,当画家就行了。’

人们替各种摄影类型贴上标签以说明其内涵,有时反而引起误解。就拿纪实摄影来说,它可以指任何东西,从新闻图片至简单的影像记录。詹姆士拉维里尔斯以一名艺术家的身份着手记录德文郡的日常生活,他了解这种描写所包含的重要性,手法直接、诚实而不招摇,对于构图的可能性、视觉关系、光线落点、照片质量以及任何能充实最后影像的事物,也相当敏感。

九〇年代初期,毕佛中心的财务紧缩。管理部门认为以其有限的资源,实在无法继续负担在驻摄影家的费用,即使这份薪水已是极其微薄。经过一年无薪给的休假之后,拉维里尔斯没有获得续聘,却努力促使毕佛中心以极小的花费,建立了一个独一无二、内容广泛的摄影档案库。

可能是长期暴露于充满化学药剂的环境所致,在拉维里尔斯运气最背的时候又为健康所苦。但他仍然继续拍照,小心控制自己待在暗房的时间,并开始用大型相机拍摄建筑、风景和静物。

这些照片得到多次展出机会并出版摄影集。1997年,詹姆士拉维里尔斯获得英国皇家摄影协会荣誉会员殊荣,肯定他对摄影的贡献。

在本期杂志,我们还呈现了西奥多沃杰(Theodore Vogel)在印度所拍的“音乐之旅”。在接受迪阳沙南(Djan Seylan)访问时,这位定居巴黎的美国摄影家强调,他多年来一直在拍周遭的“外在世界”,后来想对事情更深入一点,将注意力集中于“内在世界”。

“今天的出版业已变得非常商业化;杂志利用你的照片来说出他们想说的话,或想卖的东西。我越来越觉得没法表达自己,整个人沈溺于沮丧的情绪中。

该是转变的时候了,而黑白摄影替我办到了这些:我把所有表面的东西抛在一旁。我有了新鲜的气流,也从浏览这些真正重要的东西——梦想、感情、神秘事物以及偶尔冷酷的现实当中得到乐趣。“

他觉得,印度是个独行漫步的宇宙,在这里的人们可以平静地迈向心灵净化之路。整个大陆交织着无形的路径,通往这个国家。

‘所有人心里都有一扇门,开启之后通往其他的世界。开门的钥匙因人而异。我的门通往声音,还有水。有人说,印度的古典音乐就像一条流动的圣河,是对上帝的献礼。他们告诉我们,最完美的声音是沉默。我尝试以这些照片来描述这趟旅行,同时也一边聆听这个音乐。’

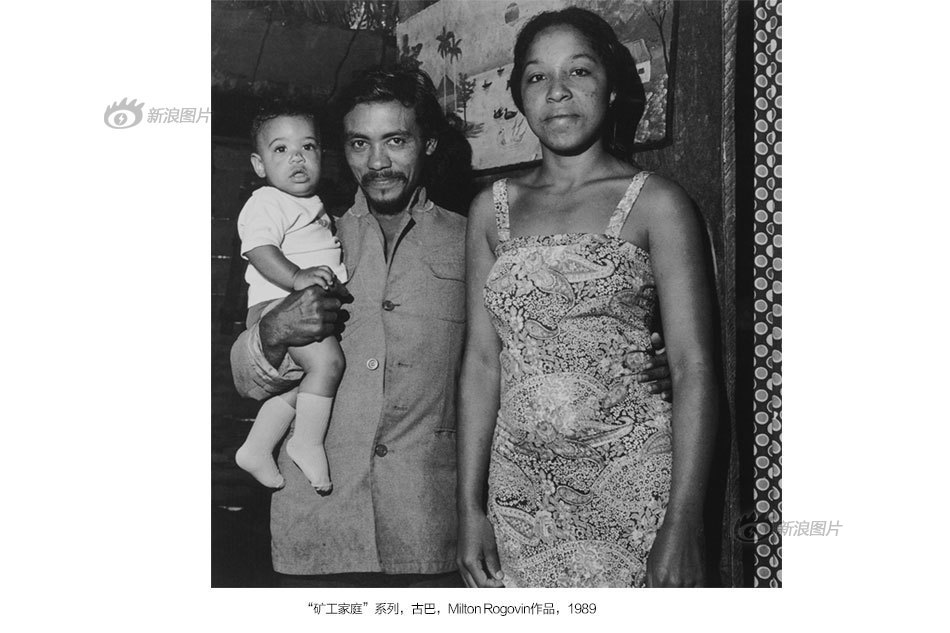

米尔敦罗高文(Milton Rogovin)生于1910年,原为验光师,在48岁那年才开始投入纪实摄影,以长达二十年的时间拍摄阿帕拉契山区以及欧洲、拉丁美洲、非洲和中国等地的矿工,街头店面的教区居民、智利劳工、美国重工业的男女工人、水牛城种族混杂的贫困人家。在这期《摄影家》刊出的照片,我们看到,这位摄影家直到79岁还深入津巴布韦的矿区,希望透过矿工家庭系列,呼吁世人重视全球性的友谊与和平。这一切都说明,为何强调人文精神的尤金史密斯摄影奖,会于1983年将奖座颁给了他。

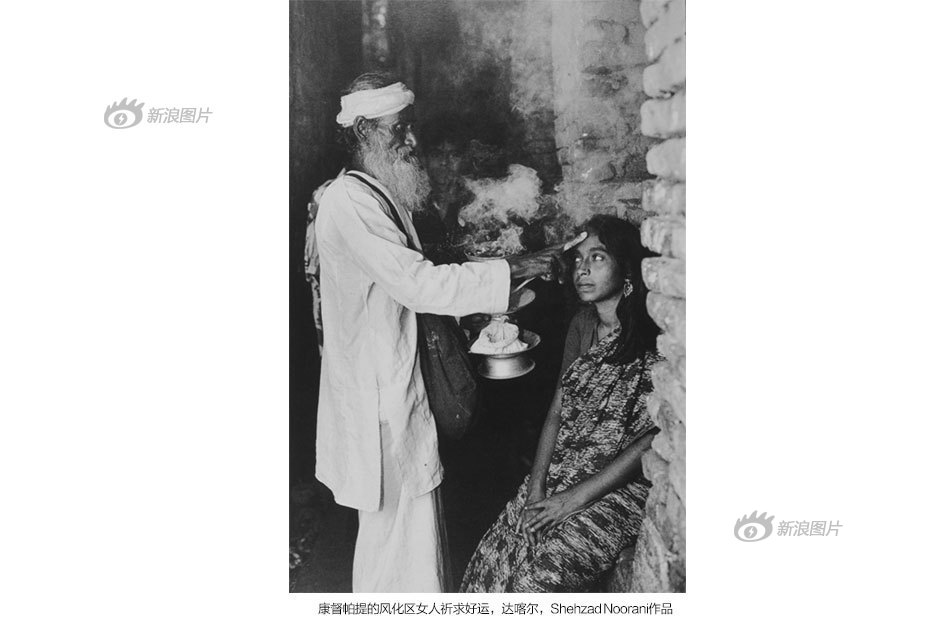

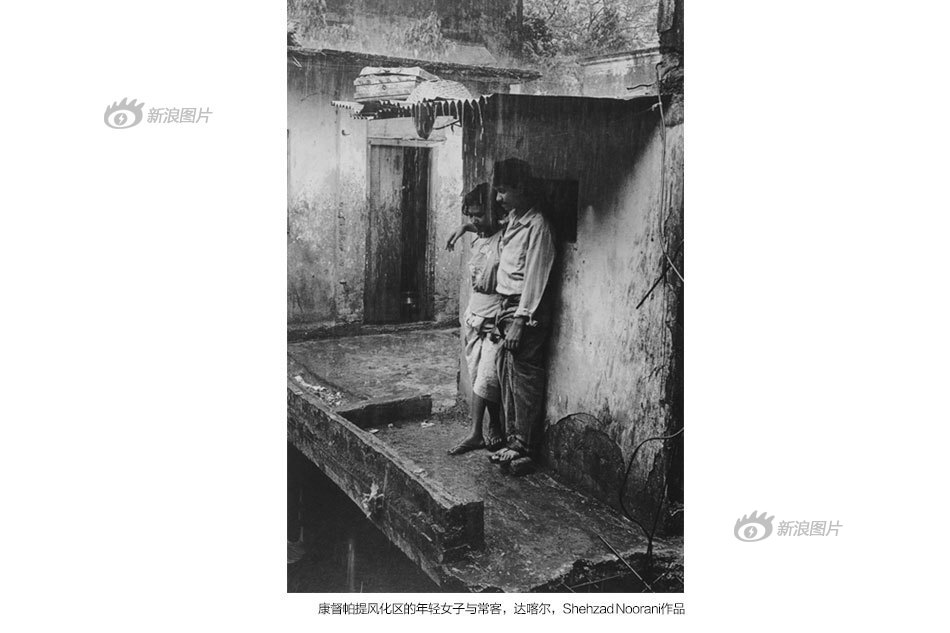

席萨德诺拉尼(Shehzad Noorani)自1990年全心投入孟加拉国达喀尔康督帕提风化区的工作,并将之公诸于世。这项不寻常的自发性行为,使得他的照片在孟加拉国新闻摄影协会的一次研讨会中遭人撕毁刮伤。同侪指控他是孟加拉国的敌人,专门强调国家的黑暗面,而且比主题更令人气愤的是席萨德的观点:他视这些妓女为一般妇女。

席萨德表示,在拍摄过程中,他发现这些女子其实就跟普通妇女一样,甚至就像自己的母亲、姐妹,梦想着拥有家庭、丈夫,当正常社会的一分子。镜头下的一名妓女和恩客雨天里站在屋檐下,让任何人看了都会认为那是一对恋爱中的情侣。

艾瑞克杜索(Eric Dussaud)衷心爱着他所拍的古巴人民。他在1990年代所拍的这些照片,将永远是古巴人民最困苦的时期的有力见证。当时岛上什么都缺,大部份的人民都在受苦,生存是一场每天都在进行的战斗。

作家艾杜瓦多马涅(Eduardo Manet)认为,照片里的人似乎在告诉我们:“请付出你的友谊,但不要怜悯我们。”自尊强过饥饿,尊严战胜了苦难。喜爱古巴的人会感谢艾瑞克,因为他的艺术、诚实与勇气,让我们感受到那个时代的古巴的气氛。

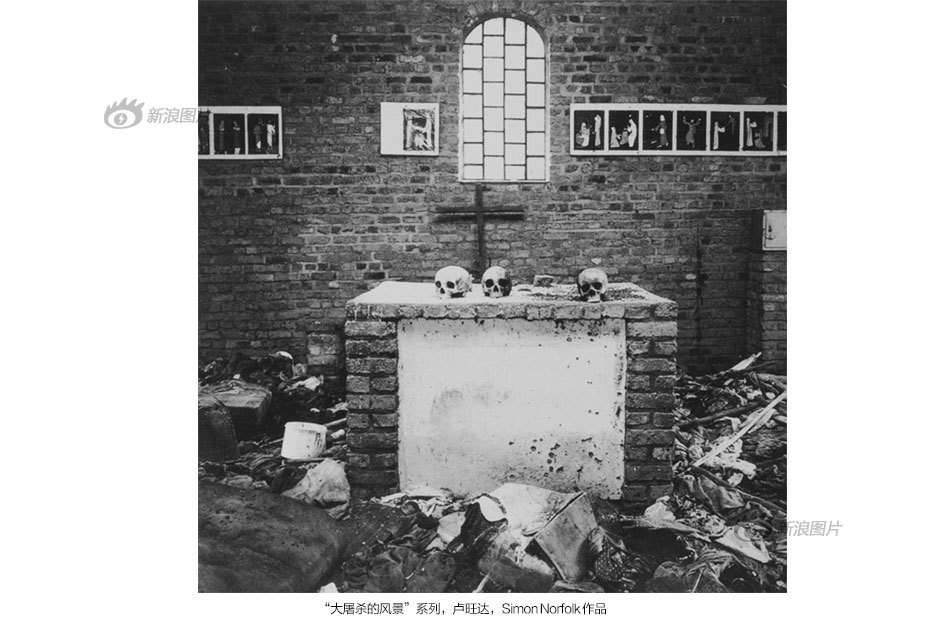

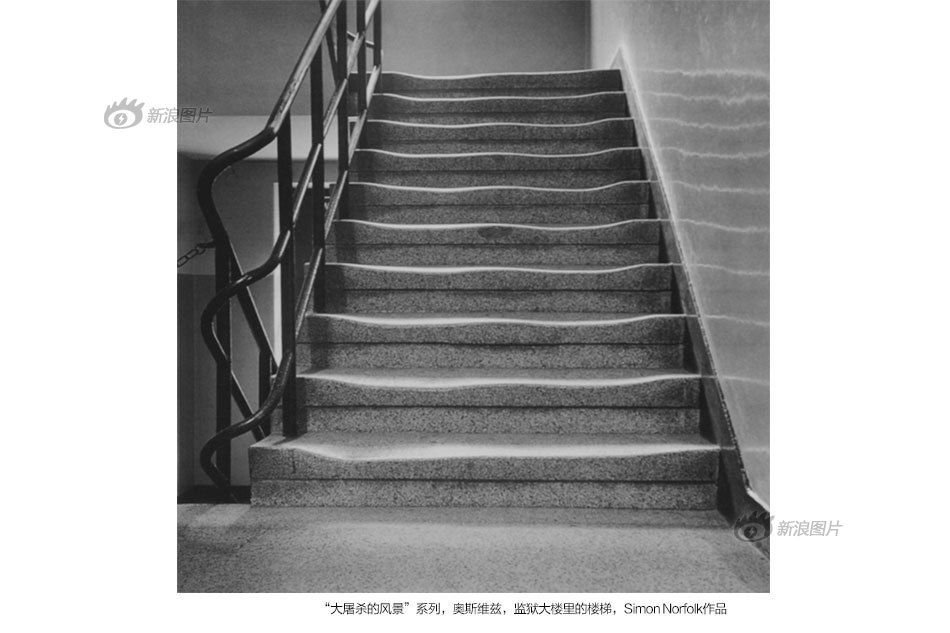

英国摄影家西蒙诺福克(Simon Norfolk)有天遇见了一位坚称世上从未发生过大屠杀的修正主义历史学家,决心开始进行史上著名大屠杀的地貌拍摄,花了四年时间完成“无言以对”计划。每张在卢旺达、柬埔寨、越南、奥斯维兹、德乐斯登、乌克兰、亚美尼亚所拍的照片,都附上历史文献,让人不忍猝睹。

“靠决心和某种程度的自我牺牲——想方设法将一个主题专注地拍上几个月甚至几年,其坚持足以列名摄影媒体的光荣榜。”

兹以这一期《摄影家》杂志的内容,向这样的摄影家们致敬!