今天看到一篇文章,是廖伟棠先生写的,题目叫做《当你使用大画幅的时候你在使用什么》,这是有史以来第一次看到一位资深评论家居然以质疑创作工具的方式来质疑一位年轻摄影师的作品。批评家把文章的批评立足点首先放在否定创作工具上,这是十分荒谬的,这就像质疑一位画家:“当你使用水彩颜料的时候你在使用什么?”

廖先生否定大画幅这种工具的出发点是因为大画幅“更接近绘画”,而这是跟“摄影的本质(本体)”背道而驰的。我们来看他的原话:

“曾几何时,画幅就是王道,胶片时代固然如此,4×5、8×10,越大的底片意味着越细腻,越接近绘画——但那时也有例外,细小的135底片则意味着灵活、即时和爆发,更接近摄影而不是绘画的某一种本质。”

众所周知,布列松的(依赖135小型相机)“决定性瞬间”这种美学确实属于摄影自身的本体,在上个世纪五十年代,这种所谓的本体摄影达到史无前例的高峰,蜂拥而至前赴后继的无论是摄影家还是评论家,都认为摄影终于找到了区别于其它艺术的独立美学——实际上,几乎在同一时代,罗伯特·弗兰克(Robert Frank),威廉·克莱因(William Klein)等人对这种“本体摄影”嗤之以鼻。而在七十年代之后,无论苏珊·桑塔格(Susan Sontag),还是罗兰·巴特(Roland Barthes),或者约翰·伯格(John Berger)等人在论及摄影的时候,都没从“灵活”、“即时”、“瞬间”去谈论摄影,而是从“观看”(Ways of Seeing)的角度来揭示摄影。因此,在今天还在宣扬135“更灵活”,“更接近摄影的本质”来否定大画幅是一件非常荒唐的事。

威廉·克莱因作品

与此同时,廖先生因为大画幅作品“更接近绘画”从而来否定大画幅也是没有任何根据的。我们先不说拍摄大画幅的目的是不是想接近绘画的审美(廖先生有点武断),单从摄影跟绘画的互涉角度来否定大画幅也是立不住脚的。廖先生的用意是明显的,一百多年前,画意摄影已经证明摄影去“模仿绘画审美”是一条丧失独立性的死胡同,今天的大画幅摄影家们妄图以同样的方式去提升“艺术性”也是一条死胡同。廖先生再三把大画幅跟绘画扯上关系,用意即在于此。但廖先生可能混淆了摄影跟绘画的互涉(比如杰夫·沃尔的作品)和摄影模仿绘画审美(比如雷兰德、郎静山作品)的区别,也可能是廖先生认为摄影一旦跟绘画扯上关系就是有问题的——对于后一种,安德烈亚斯·古斯基(Andreas Gursky)的作品很明显有跟绘画较劲的目的,他尺幅巨大的作品甚至可媲美壁画。也许在某些评论家眼里,古斯基的作品为什么做得如此巨大,卖得如此之贵,是资本市场的原因,这是一叶障目的看法。评论家们没有看到摄影背后的技术驱动,就像135便携相机诞生了决定性瞬间美学一样,一张照片要做到6米需要世界上最新的科技(电脑后期拼接)和顶尖的工艺(激光c-print)支撑,虽然巨大的尺寸主观上可能是为了摆脱摄影二流艺术的地位(不可否认也有收藏市场因素),但在客观上诞生的是一种新的观看方式。

杰夫·沃尔作品

安德烈亚斯·古斯基作品展览

菲利普·盖夫特(Philip Gefter)在《弗兰克之后的摄影》(Photography after Frank)中专门用一章节谈到了摄影的尺寸问题《摄影作品为何越来越大》:

“现在,电影尺寸的显示器遍布大街小巷,家庭用的大尺寸电视机、多媒体广告板和商业影像不仅在尺寸上越来越大,而且变得比现实生活更加清晰,越来越接近电影的效果。也许这样带来的后果是,静态照片以一种前所未有的实验性将世界反照到我们自身。”

可见,观看尺寸为什么变得越来越大,不是摄影界特有的现象,家庭电视机从9英寸发展到现在的100寸以上,电影屏幕从小屏幕发展到IMAX巨屏,这都涉及观看体验的问题。上个世纪中期乔·迈耶罗维茨(Joel Meyerowitz)、斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)、乔·斯坦菲尔德(Joel Sternfeld)、理查德·米斯拉奇(Richard Misrach)、米奇·爱泼斯坦(Mitch Epstein),以及贝歇尔夫妇(Bernd & Hilla Becher)和他的弟子们托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)、托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)、安德烈亚斯·古斯基、坎迪达·霍弗(CandidaHfer)等前辈弃用135相机,选择大画幅可不是像廖先生臆测的那样是因为“潜意识势利”和为了“过度阐释的诱惑”。

在这篇文章中,我发觉廖先生对大画幅这种创作工具是陌生的(很多摄影界的专业人士也是陌生的),或者可能是误解的。这种误解首先表现在大画幅和摄影关系的理解上。

约翰·伯格认为:“照片留存的是瞬间的外观”(《理解一张照片》)。这是对摄影非常精辟的理解。但是很多人(包括廖先生)认为,这个瞬间是指布列松“画面唤起的几何结构的美感”(《思想的眼睛》),或者是时间流逝过程中的一个“快速切面”,大画幅相机由于过于笨重,似乎无法“抓住”瞬间。这种误解的产生在于把瞬间放在快速移动的物体中间去体现时间关系,而没有想到静止不动的场景中一样存在着时间,只是后一种“瞬间”没有移动物体可以参照罢了。如果我们把数小时理解为人类历史中的瞬间,杉本博司的《海景》系列和《剧院》系列就可以理解为大画幅相机也“抓住”了瞬间。那么,有什么理由可以证明,1/1000秒瞬间比杉本博司数小时的瞬间更体现“摄影的本质”呢?

杉本博司作品:海景系列

杉本博司作品:剧院系列

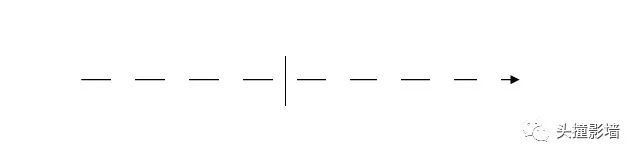

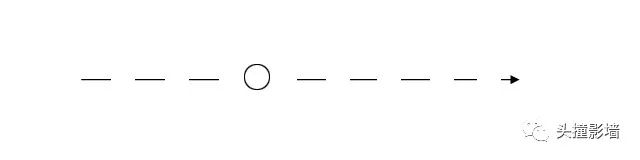

有意思的是,约翰·伯格在《理解一张照片》中还对这个被切割的时间用图形进行了描述。

上图表示持续的时间。

上图表示照片捕获了某个移动中的时间,切断被拍摄下来的事件外观。垂直线代表摄影的切割。

上图用圆形来表示一个事件的横切面。

上图圆形大小表示瞬间外观中发掘出来的信息的数量。

上图:“当一张照片是某个精确的关节点上被拍摄下来,就会延展与它记录下来的瞬间相关的事件,并超越这个事件本身。此外,被拍下来的事件外观也牵着其它事件,正是这些共存的连接和相互的指涉的能量扩大了圆圈的大小,超越了瞬间的信息所能提供的维度。”

显然,在约翰·伯格眼中,摄影的瞬间绝非仅仅时间的一个快速切片那么简单,它不仅关系到这个切片的信息量,还关系到瞬间相关的事件和外观等其它要素。当然,画幅大未必能提供更多的信息量,135也能提供更多的信息,但是在同等情况下,大画幅记录在画面上的信息量是135的数十倍到上百倍。上图圆形直径更大,其所指涉的信息维度也更多,也就是廖先生所担心的这种信息量会“轻易地把我们引向过度阐释的诱惑中”。接着廖先生以为自己发现了其中的秘密:

“我想正是因为发现了后者的秘密(指大画幅容易把观众引向过度阐释的诱惑中),中国许多前卫摄影师选择大画幅摄影——当然也有很多人是不假思索地,觉察到摄影节、摄影画廊、收藏家等对大画幅摄影的潜意识势利,意识到越是拍摄无聊琐碎的事物(往往在中国的二、三线城市特别多)越需要使用大画幅,这种郑重其事使得你拍摄的任何东西都意味深长——艺术家自己不需要多想,观看者和卖家自然会替你过度阐释。”

廖先生可能难以理解斯蒂芬·肖尔用135相机拍摄《美国表面》(AmericanSurfaces)后,为什么还要用810大画幅相机再去拍摄《非同寻常之地》(Uncommon Places),因为他们在主题上差异不大。难道斯蒂芬·肖尔拍完135相机再用810相机去拍这些“无聊琐碎的事物”就是为了让“观看者和卖家替摄影师过度解释”?

斯蒂芬·肖尔:《美国表面》(135相机拍摄)

斯蒂芬·肖尔:《非同寻常之地》(810大画幅拍摄)

廖先生这段话的用意是明显的:大画幅就是用来装逼的,扛起这些大家伙,艺术家们就不需要动什么脑子了,动脑子的事,观众和卖家自然会替摄影师代劳的。

那么什么样的摄影才会让廖先生不感到无聊,不感到琐碎,也不会引起引起观众过度阐释呢?答案是森山大道和寇德卡(Josef Koudelka)的作品。为什么这么说?廖先生在一篇《摄影的自由:从森山大道到寇德卡》的文章中写道:

“森山大道和寇德卡是两位我最喜欢的在世的摄影家。”

“两人的影像......都有巨大的视觉冲击力。”

云云。

寇德卡作品

森山大道作品

这也让我理解了廖先生对摄影的个人癖好和倾向性。众所周知,森山大道和寇德卡这两位都是主观性很强的摄影师,尤其是森山大道,他不仅继承了威廉·克莱因的形式语言:黑白,高反差,粗颗粒,模糊,不清晰,有意识的随意性,还继承了他的挑衅态度(参与中平卓马《挑衅》杂志,颠覆了当时的日本主流摄影)和反叛性,并用一册令人瞩目的作品《再见啊,摄影》达到巅峰(为什么不认为森山大道是对威廉·克莱因的模仿,而是一种传承呢?)。我们在寇德卡的作品中也可以看到这种把摄影师内在情感投射到作品中的现象——如果要追溯源头,除了威廉·克莱因,更重要的可能是罗伯特·弗兰克了。在此之前,摄影家在拍摄照片时,都刻意隐藏自己的态度和情感,仿佛摄影师不在现场,创作者也尽量避免直接通过画面营造特定的气氛,以左右观众的情绪反应。但是从此以后,很多摄影师喜欢通过风格化的语言来强调摄影的主观性(或者是私人的观看)。

森山大道作品:《再见啊摄影》

我们来比较一下同时被邀请拍摄以色列的寇德卡、托马斯·斯特鲁斯和斯蒂芬·肖尔三位名家的照片:

寇德卡作品

托马斯·斯特鲁斯作品

斯蒂芬·肖尔作品

明智的读者能够发现这三位摄影师之间的差异性:寇德卡的作品充满了浓郁的情绪(这是他的一贯风格),每一张照片都可以感受到寇德卡内在的力量倾泻而出,而托马斯·斯特鲁斯的作品则是含蓄的,在平静的表面之下隐隐约约能够感觉到不安的气氛,斯蒂芬·肖尔的作品则毫无情感、平淡无味,颇似“性冷淡”的莫兰迪(Giorgio Morandi )。这三位摄影师使用的器材也是令人寻味的:寇德卡(森山大道一直使用135相机)的主力是135相机和617宽幅相机,托马斯·斯特鲁斯和斯蒂芬·肖尔是810大画幅。换言之,廖先生最喜欢的摄影师全是情感直接投射在作品上的,喜欢作品中有一股强烈的气息,并认为这样的作品才是好作品,而那些“毫无情感”的,“无聊琐碎的事物”如果用大画幅拍出来,只是让一张照片看上去像绘画一样的艺术品而已。

莫兰迪作品

乔·迈耶罗维茨拍摄于莫兰迪工作室的摄影作品

回顾历史,在早期,照片属于一种非常匮乏的资源,相机只有上流社会富贵人家才买得起,摄影仅在非常有限的人群和范围内应用,技术的发展也是为了照片能够更快速、更便宜地应用到社会,其最大的目的是为了信息的获取和传播,特别是135相机发明以后,相机以前所未有的速度在大众中普及,即便如此,摄影一直处于一种资源匮乏的状态,全球有限的专业摄影师远远满足不了社会大众对照片的需求,这也是马格南(Magnum)能成为专业摄影师自己组织的一个平台的深层次原因,也是美国图片杂志《生活》(Life)、《名利场》(Vanity Fair)等媒体能够红极一时的社会背景。因此,在宏观状态下,在七十年代以前,信息的获取和传播一直是摄影这种媒体最核心的任务,摄影师拍摄照片最佳的归宿往往是报刊杂志,而不是美术馆或者画廊的墙壁,甚至在筹画划时代的《美国人》(The American)时,罗伯特·弗兰克首先想到的作品媒介也是书籍,而不是装框。这种状况在上个世纪七十年代发生了翻天覆地的变化,最大的变化是摄影开始学术化——七十年代之前,除了报道摄影师们忙于奔走全球获得各种影像资讯,另外一些重要的摄影师大多游荡于城市街道,捕捉时代的一瞬,比如盖瑞·维诺格兰德(Garry Winogrand),李·弗里德兰德((Lee Friedlander)等(他们使用的工具都是135徕卡相机),而在七十年代,各种重要的、具有标志性的事件一一发生了:1975年威廉·詹金斯(William Jenkins)策展了一场影响深远的展览《新地形学:人为改造风景的摄影》(New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape);1977年,苏珊·桑塔格出版了重要的学术著作《论摄影》(On Photography);1979年,罗兰·巴特出版了《明室》(La chambre claire)。这些事件不是偶然产生的,它的必然性在于那个时代的顶尖摄影家和理论家都不约而同地在实践和学术层面对摄影进行了具有前瞻性的思考。我们来看《新地形学:人为改造风景的照片》这次展览中策展人和几位摄影师的看法。

——威廉·詹金斯:

“这些照片(指爱德华·鲁沙摄影书籍《二十六个加油站》等)被剥去了艺术的外衣,还原成基本上地形学的状态,传达了大量视觉信息,但完全避开了美感、情绪和看法这些方面。”

“鲁沙的作品和这里所展示的照片之间的视觉联系非常明显。二者从某种意义上都以最小化的变化而起作用,同时摄影师对于拍摄对象样貌施加的影响也是最小化的。”

“鲁沙拍摄加油站的照片并不是关于加油站,而是关乎一系列的审美问题。”

——尼古拉斯·尼克松(Nicholas Nixon):

“这个世界远比我对这个世界的看法有趣得多。这不是一种风格或艺术姿态的说明,而是我心底的信念。”

——刘易斯·巴尔茨(Lewis Baltz):

“事实上它们最初的人物是让它们的观众深信,它们是名副其实的记录文献,而摄影师充分履行了观察和描述的能力,抛弃了自己的想象和偏见。理想的摄影记录文献显然是没有作者或艺术性的。”

——威廉·詹金斯:

“正像刘易斯·巴尔茨指出的,照片要想更好地发挥其功能,保持其真实性,就必须显得是没有作者的。”

——乔·迪尔(Jo Deal):

“相信最出色的影像也许是最乏味的,让摄影师的干预(例如个人喜好、道德判断)最小化。”

——罗伯特·亚当斯(Rober tAdams):

“70号州际公路:一副狗的骨架,一个真空吸尘器,冷冻食品,一个玩具,一个馅饼,成卷的地毯……稍后,在南普拉特河畔:藻类植物,混凝土碎块,喷气飞机的轨迹,原油的气味……我希望记录的,在不牺牲表面细节的情况下,是在这些表面的混乱无序之中贯穿的形式。”

(上述文字摘自毛卫东先生翻译的《新地形学:人为改造风景的照片》一文)

尼古拉斯·尼克松作品

刘易斯·巴尔茨作品

罗伯特·亚当斯作品

我不嫌其烦地摘录这些摄影师们的观点,是为了表明这些最为出色的摄影师对好照片的理解可能跟廖先生恰恰相反:廖先生认为像森山大道、寇德卡这些主观色彩非常严重的摄影师的作品才是好照片(这两位摄影师在六十年代就确立了自己的风格),而上述这些前辈则喜欢展示世界原来的样子,极力把摄影师的干预最小化。更有意思是的,参加《新地形学:人为改造风景的摄影》这次展览的摄影师有一半以上都不约而同采用了大画幅相机。

在探索摄影的本体美学过程中,七十年代之后的学者们已经放弃对瞬间的追究,而在摄影的“指示性”(indexicality)、“像似性”(iconicity)、“本真性”(authenticity)上展开了探讨。比如关于“指示性”,强调摄影跟它所再现的现实之间有一种直接的因果关系,也就是罗兰巴特说的“曾经存在过”,并认为这是摄影跟绘画(绘画是像似的)之间本体意义上的区别。但是李希特(Gerhard Richter)从油画角度批判了这种二分法,反思了人们所谓绘画完全缺乏指示性的观点。而杰夫沃尔也从摄影角度反思了这种“指示性”,比如他采用电脑多张合成的方式创作了《绊脚石》(The Stumbling Block)等作品,意味着一种看上去“纪实”(被称为near-documentary,“近似纪实摄影”)的照片实际上是有不同指示性照片组合在一起的,这反映了杰夫沃尔的一种理念:“最终形成的照片并不是过去一个事件的证据,而是一个新的、独立的图像。”(《摄影理论历史脉络与案例分析》)

李希特油画作品

杰夫沃尔作品:The Stumbling Block

撇开这些学术上对摄影的研究,大画幅解决了另外两个重要的实践上的问题:一、确立一种符合人眼的观看方式;二、把作者在照片中的在场降低到最低(刻意隐藏自己),避免直接投射创作者的个人情绪和直白的观点,通过展示事物的外观细节来反映世界的本来面貌。摄影的主观性往往通过照片的外观来实现的,比如森山大道的作品,高反差黑白、抖动、模糊,目的是消除现实世界的客观外表,把眼前之物抽离出来,变成一种主观化的图像。因此,森山大道的作品,他的意义不是由事物的外观呈现出来的——对照前面约翰伯格的话,照片留存的是瞬间外观——森山大道既对瞬间不感兴趣,也对事物的外观不感兴趣,我们发现,森山大道感兴趣的其实是自我,他的每一张照片都是自我内在性的体现。当然这仅仅代表了森山大道对摄影的态度,并不代表其他摄影师对摄影的理解。斯蒂芬肖尔就认为罗伯特弗兰克的作品“过于尖锐”(在我看来,森山大道的作品也过于自我)。摄影师们相互迥异的看法实际上是有益于艺术创作的,因为只有不同的看法才有可能产生更多的可能性。回到正题。选择大画幅,移轴功能是一个非常大的因素。我在《摄影:器材、观看和视觉》一文里已经详细谈到了这个问题。无疑,在人眼中,地平线是呈现水平状的,如果一位摄影家把地平线拍成倾斜的,他就是故意把地平线主观化了。又比如抬头看高大的建筑,眼睛具有超级移轴功能,会自动矫正各种空间变形,垂直的线条不会发生倾斜,而没有移轴功能的相机(或镜头)里,线条会发生变形(作为特例:鱼眼镜头的变形更加强烈)。因此,倾斜的线条就成了工具导致的视觉缺陷,或者是摄影师的一种有意识的选择。上个世纪七十年代以前,纯视觉层面的问题还没拿到桌面上来,而在七十年代之后,视觉问题,色彩问题一一都成为摄影师需要仔细思考的内容。如果照片符合人眼的观看,照片的主观性就会大大降低,如果照片不符合人眼的观看,容易留下摄影师故意主观化画面的证明。因此,这第一个问题其实跟第二个问题紧密相关:选择大画幅是为了消除摄影师过于主观的印象,并让意义通过事物的外观由事物本身呈现出来。在这一点上,聪明的读者马上想到了历史上的很多前辈,诸如尤金阿杰(Eugène Atget),沃克埃文斯(Walker Evans)等,在当代,由贝歇尔夫妇及其弟子们推向高峰的冷面摄影(deadpan photography)秉承了这种特点。夏洛蒂柯顿(Charlotte Cotton)在《这就是当代摄影》(The Photograph as Contemporary Art)里阐述了这个问题:

“冷面美学使艺术摄影远离那些夸大、感伤、且主观的表现手法......摄影的重点在于超越个别观点的局限、洞察单一视角所看不见的面向,并刻画出那些统驭人造世界与自然世界的各种力量。”

尤金阿杰作品

沃克埃文斯作品

综上所述,相机的选择不是一个简单的器材问题,而是一整套摄影的美学思想问题。评论家可能对器材和摄影语言、表达方式之间的关系不是很熟悉,因此容易拿器材来说事。其实这背后的问题没有那么简单。

鉴于廖先生还说到胶片,这里也不妨简单说两句。

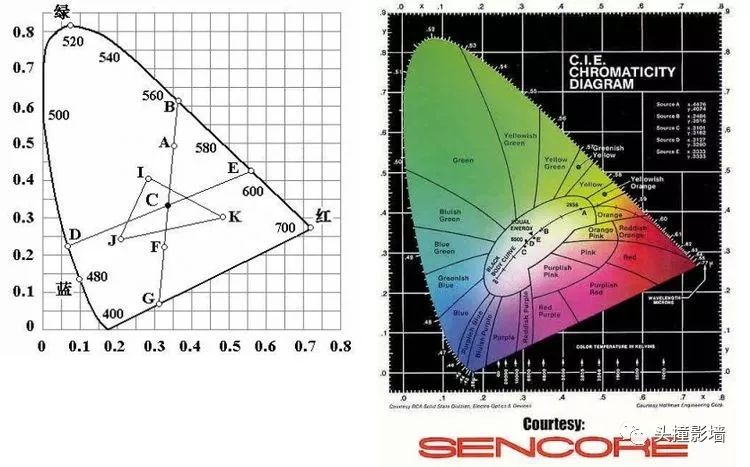

胶片的问题其实是色彩的问题。数码相机的色彩系统最初是由发明数码相机的柯达公司根据某一款胶片(据说是柯达e100vs)设计其色彩模型的,后来其它公司开发的数码相机都是在这个模型基础上修修补补,导致现在的几乎所有数码相机色彩色调都极其相似,这跟胶片时代完全不同,那时候几乎每一款胶片的色彩都有差异性,摄影师们采用胶片时都有自己的色彩偏好,而数码时代这种偏好不复存在,原因在于,数码照片成型后,其色彩就无法像胶片一样在冲洗时有工业级别的控制,用户要么采用相机的默认值输出,要么根据自己的喜好任意修改,色彩的混乱已经成为数码照片视觉上最大的问题。在这种情况下,摄影师采用胶片并非因为胶片看上去更“艺术”,或者胶片具有“原始手工性”,而是它的色彩更具稳定性,这种色彩稳定性在摄影的视觉语言一致性方面是一件非常重要的事情,对色彩一致性缺乏经验的人不会有这种感受。

胶片另外还有一种色彩的“调性”是数码所不具备的,这种“调性”通过跟数码比较以后发现,数码的色温大多会在一个固定的数值范围内浮动(比如4500K~5600K),数码通过“自动色温”、“日光”、“阴天”、“烛光”、“荧光灯”、“自定义”等手段可以改变每一张照片的色温(自动色温下,每一张数码照片的色温可能都不一样),而胶片的色温则是固定的。这给胶片和数码带来不一样的色彩和色调的感受。真正懂得胶片的人选择胶片并非所谓鄙视数码,而是他对色彩的稳定性和色彩色调有个人偏好。我们来看一张米奇·爱泼斯坦(Mitch Epstein)的照片,对于某些摄影师来说,为什么不选择数码,而是选择胶片,这是一个直观的选择,因为数码无法实现下图这样的色彩:

米奇·爱泼斯坦作品:American Power

对于很多严肃的摄影师来说,可能一件作品视觉层面的体验感首先是无比重要的,这导致他为什么不选择其它器材,而是选择了大画幅和胶片最初的原因(还有其它原因)。在当代,虽然作品的观念和背后的情感和思考是核心的,工具不再是通常谈论的对象(工具只是一种手段),比如保罗格雷汉姆(Paul Graham)放弃大画幅回到135,斯蒂芬肖尔直接用苹果手机进行拍摄,而道格·理查德(Doug Richard)干脆抛弃相机,直接用谷歌街景进行创作,但这并不影响大画幅摄影师们的选择,每一个人选择什么样的工具既是个人的需要,也是个人的自由。廖先生在工具层面对一位年轻摄影师进行批评是不够理性的,也出乎很多人的意料。

保罗格雷汉姆作品

斯蒂芬·肖尔:instagram(手机拍摄)

道格·理查德作品:A New American Picture

最后,我顺便说一下陈荣辉的《空城计》。虽然国内有很多人包括廖先生,都认为这部作品模仿埃里克·索斯(Alec Soth)的痕迹太明显,我却不这么看。有时候学习和传承可能跟模仿的界限并不明显(比如森山大道从威廉·克莱因那里获得启发和传承),除了同是810大画幅相机,观众可能觉得整部作品的调子也及其相似,但两位摄影师思考的方向是不同的。如果说埃里克·索斯带着一种诗意的、还略微有点伤感的调子打量他的家乡,那么这部以荒芜冰冷的大地(英文名称:Freezing Land)和迷茫的年轻一代所组织起来的作品更像是一种自问:物质日益丰富的中国,精神上却像冰冻的东北大地,而那些代表中国明天的年轻人,更像是中国将何去何从的隐喻。

埃里克·索斯作品:Sleeping by the Mississippi

陈荣辉作品:《空城计》